El cambio climático gesta una gigantesca ola de migración global

14 sep 2020

El 16 de agosto pasado se registró en el Valle de la Muerte (desierto de Mojave, California), la temperatura más alta de la historia moderna: el termómetro electrónico marcó 54.4°C a la sombra. Ante el acontecimiento, un comité especial va a auditar el registro que, de homologarse –como se espera– sería la mayor temperatura alcanzada en la era moderna de la meteorología y la tercera más alta de la historia del planeta.

Los dos registros superiores son: del mismo Valle de la Muerte (56,7°C, julio 1913) y de Kebili, en Túnez (55°C, 1931). Para el meteorólogo Christopher Burt, “sólo era cuestión de tiempo que se alcanzasen los 54,4 °C en el Valle de la Muerte”.

El evento climático no hace más que reforzar la notoria tendencia de los últimos cinco años: si se consideran solo las mediciones de la era meteorológica moderna (lo que excluiría los registros de 1913 y 1931), las tres mayores temperaturas de la historia sucedieron en 2016, 2017 y 2020. Para los expertos en clima, es una más de las miles de pruebas del calentamiento global.

En la actualidad, el oeste de EEUU registra una intensa ola de calor que ha provocado intensos incendios en California. Lo que se suma a otros eventos climáticos extremos que han ocurrido en los últimos años: las temperaturas más bajas (-67°C en 1983 en Vostok, Antártida); las lluvias más copiosas (3,93 metros de agua en 72 horas en el cráter Commerson de la isla francesa La Reunión en 2007); el granizo más pesado (1,02 kilos en Bangladesh, 1986); el relámpago más extenso (16 segundos en Argentina, marzo de 2019) e incluso las más altas temperaturas en la Antártida (20°C, 9 de febrero 2020, por encima de las registradas ese mismos día en los Ángeles, EEUU).

El Mojave como otros desiertos, pertenece a ese 1% del Planeta donde el calor hace casi imposible que se pueda vivir. Pero las estimaciones de los expertos aseguran que en 50 años, ese porcentaje alcanzaría el 19% de la superficie terrestre.

Recientemente, un grupo de científicos de diversas universidades presentó el resultado de sus investigaciones sobre el “Futuro del nicho climático humano” (PNAS, mayo 2020).

Allí sus autores Chi Xu (U. Nanjing), Timothy A. Kohler (U.Estatal de Washington), Timothy M. Lenton (U. Exeter), Jens-Christian Svenning (U.Aarhus) y Marten Scheffer (U. Wageningen) advertían que el Planeta podría tener en las próximas 5 décadas, un aumento de temperatura mayor al acumulado en los últimos 6.000 años.

El estudio señala que zonas extremadamente calurosas como el Sahara podrían pasar a conformar un quinto del planeta, “dejando potencialmente a una de cada tres personas vivas fuera del nicho climático en el cual los humanos han prosperado por miles de años”.

“Mostramos –afirman– que durante miles de años, los seres humanos se han concentrado en un subconjunto sorprendentemente estrecho de los climas disponibles en la Tierra, que se caracterizan por temperaturas medias anuales de alrededor de ∼13 °C. Esta distribución probablemente refleja un nicho de temperatura humana relacionado con limitaciones fundamentales”.

Los resultados alcanzados por los investigadores son alarmantes por su contundencia: “…dependiendo de los escenarios de crecimiento y calentamiento de la población, durante los próximos 50 años, se proyecta que de 1.000 a 3.000 millones de personas quedarán fuera de las condiciones climáticas que han servido a la humanidad durante los últimos 6.000 años. Sin la mitigación del clima o la migración, una parte sustancial de la humanidad estará expuesta a temperaturas medias anuales más cálidas que en casi cualquier lugar de la actualidad”.

Durante milenios, las poblaciones humanas se han instalado en una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre, donde la media de temperatura anual ronda alrededor de ∼11°C a 15°C. Es su “nicho térmico”, donde la producción de cultivos y ganado y su propia vida es realizable.

Una variación dramática de esas condiciones del clima obligaría a una muy difícil adaptación in situ. Un tercio de la población mundial pasaría a experimentar una temperatura media anual superior a los 29°C, lo que equivale al clima del Sahara o del 0,8% de la superficie actual de la Tierra.

Teniendo en cuenta que las regiones potencialmente más afectadas por el cambio climático se encuentran en las zonas más pobres del mundo, donde la capacidad de adaptación es baja, es esperable que la respuesta masiva de miles de millones de personas, esté atada a la migración.

Es lo que sostiene Abrahm Lustgarten, quien a fines de julio pasado, publicó “La gran migración climática” (NYT Magazine), un trabajo intenso, conmovedor y muy recomendable. Allí vaticina que el cambio climático provocará el mayor movimiento migratorio de la humanidad en la historia reciente.

Ese proceso será consecuencia del impacto que el cambio climático está teniendo sobre millones de familias campesinas que enfrentan desesperadas “la confluencia implacable de sequía, inundaciones, bancarrotas y hambre”.

“Los científicos han aprendido a proyectar tales cambios en todo el mundo con sorprendente precisión –adelanta Lustgarten– pero, hasta hace poco, se sabía casi nada sobre las consecuencias humanas de esos cambios. A medida que sus tierras les fallan, cientos de millones de personas, desde Centroamérica hasta Sudán y el delta del Mekong, se verán obligadas a elegir entre huir o morir. Es casi seguro que el resultado será la mayor ola de migración global que haya visto el mundo”.

El repetido fracaso de las cosechas, la muerte del ganado por carencia de agua, el acoso de olas de calor cada vez más severas y del hambre, impulsará a millones de campesinos de países pobres a migrar (Ver Más Azul n°8, mayo 20, “Huir del clima” y n° 3, diciembre 19, “Cambio climático y migraciones”)

La ola migratoria se acelerará a medida que las consecuencias del cambio climático se hagan más visibles y rigurosas. Pero el proceso ya se ha desencadenado: las crisis humanitarias de migrantes que se agolpan en las fronteras de EEUU y la UE son testimonio diario de ello.

Según el Banco Mundial, ocho millones de habitantes del Sudeste asiático han abandonado esa región con destino a Medio Oriente, Europa y América del Norte. Lo mismo sucede con la población del Sahel y del norte de África. Afganistán, Pakistán, Bangladesh y la región centroamericana son emisores permanentes de nuevos migrantes.

Es que no hay adaptación más natural a los desafíos de un clima cambiante que migrar. Fue la respuesta de los primeros Homo sapiens cuando se desplazaron desde África y nada podrá detener ese proceso, salvo la conjunción de una acción drástica para mitigar el cambio climático y ayudas económicas para solventar una recuperación de los países, regiones y poblaciones afectadas.

XENOFOBIA

Pero lamentablemente el mundo desarrollado parece poco dispuesto a recorrer esos caminos de solución. Más bien, sus gobiernos y parte de sus ciudadanos han optado por agudizar la xenofobia y expandir una visión negativa sobre la migración.

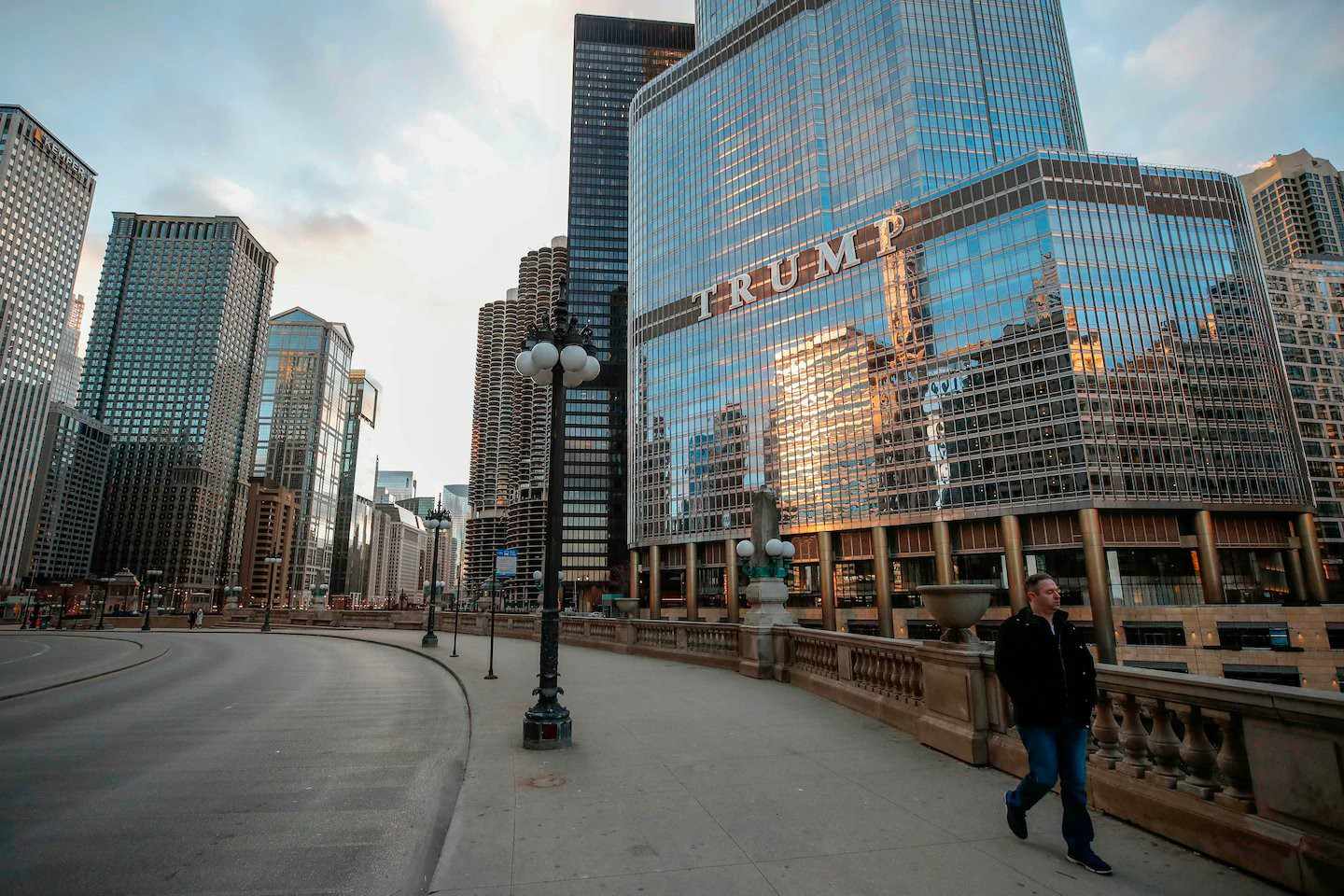

El fortalecimiento de los planteos nacional-populistas –un verdadero retardo en el reloj de la historia–ante el flujo de migrantes, está mostrando el peor rostro de la falta de humanidad. Europa resistiéndose a recibir a seres humanos que arriesgan su vida en una ‘patera’ por desesperación; EEUU separando niños de sus padres y confinándolos en jaulas o levantando muros metálicos como fronteras en el siglo XXI; o los pornográficos reinos del Golfo Pérsico expulsando a los trabajadores migrantes abandonándolos a su suerte, cuando ya no hay palacios para construir porque ha descendido el precio de petróleo.

Por convicción, egoísmo o miedo, las expresiones xenófobas campean en el escenario político y dejan de ser pertenencia exclusiva de la extrema derecha para penetrar en el tejido social de democracias avanzadas.

Ello vaticina que la realidad de los desplazados climáticos podría ser aún peor que la de los actuales refugiados que intentan protegerse de la persecución política, la violencia o las guerras. Basta comprobar las nulas consecuencias para los gobiernos seudo-democráticos de Hungría, Polonia y República Checa, de su deliberado incumplimiento de las cuotas de refugiados, pese a la sentencia del Tribunal de la UE declarándolo ilegal.

Llamativamente a medida que los estudios científicos sobre el cambio climático y sus consecuencias migratorias se hacen más frecuentes, la respuesta de ciertos círculos políticos y empresariales se hace más reaccionaria, presionando incluso a los investigadores para que atenúen sus conclusiones, como denuncia Marten Scheffer en el trabajo de Lustgarten.

Se trata de ocultar la inevitabilidad de la migración masiva como respuesta al cambio climático. Los efectos de éste se adelantan a la posible mitigación que resulte de las acciones de los gobiernos.

Enfrentamos dos crisis simultáneas: una sistémica que responde a la emergencia climática, y otra ambiental que proviene del deterioro de la biodiversidad. Ambas son el resultado de un modelo irracional de producción y de consumo que ha depredado el Planeta en beneficio de unos pocos.

LAS RESPUESTAS

La migración masiva no es un vaticinio. Es una realidad insoslayable que será creciente e incontenible. Lo que desconocemos son las respuestas que darán gobiernos y sociedades a esa realidad futura.

Si la respuesta es la inacción o la tibieza en la lucha contra el cambio climático, el incremento de las limitaciones a los movimientos transfronterizos y un aumento de acciones punitivas contra los migrantes, el mundo prolongará su sufrimiento y verá multiplicarse la violencia, la pobreza, la inseguridad alimentaria y los desequilibrios políticos.

Si por el contrario, la respuesta es una acción decidida e intensa en la lucha climática, se apuesta a aumentar la cooperación y colaboración internacional para favorecer la resiliencia de aquellas regiones más afectadas y se avanza en la comprensión de los efectos positivos que los migrantes pueden tener sobre sociedades envejecidas en términos de trabajo, progreso y desarrollo económico, la migración masiva se atemperará y será posible manejar los desequilibrios.

Con cada grado de aumento de temperatura global, unos 1.000 millones de personas serán expulsadas de las tierras en la que los seres humanos hemos vivido durante miles de años.

La respuesta dependerá si entendemos que los desafíos de hoy son planetarios y no tienen soluciones “nacionales” o si predominan los idiotas que creen que un muro –que derrumba el viento– puede ser algo que detenga el tsunami de la historia. En “una casa en llamas” parece demencial discutir quién se queda con que habitación.

Una reflexión sobre ciudades que enferman

14 Ago 2020

En la segunda mitad del siglo XIX, la Revolución Industrial había alcanzado un desarrollo notable, con una profunda transformación de la estructura económica, social y política de Inglaterra. El Imperio británico dominaba el mundo y fundamentaba su hegemonía en una industria pujante que lo convertía en el centro financiero internacional y eje del comercio mundial.

El impacto de ese proceso sobre la ciudad de Londres fue brutal. Su prosperidad se transformó en un imán y su crecimiento demográfico se volvió explosivo. En 50 años duplicó su población (de 1.995.846 residentes en 1851 pasó a 4.670.177 en 1901). En el ‘Gran Londres’, casi se triplicó (de 2.286.609 habitantes a 6.226.494).

Eso implicó: expansión urbana, desordenado crecimiento de las periferias, demanda de viviendas, aparición de urbanizaciones precarias y la quiebra de los sistemas de abastecimiento de agua y salubridad, lo que provocó la propagación de enfermedades y epidemias.

En 1854, Londres vivió un siniestro brote de cólera que acabó con la vida de 10.000 londinenses y provocó la primera ley de salud pública conocida.

En menos de una década, el Támesis pasó a recibir los desperdicios de más de 30.000 fosas sépticas, lo que lo convirtió en una inmensa cloaca, desde la que se abastecía de agua a las fuentes públicas, que fueron el origen de los fatales brotes epidémicos.

En aquel mismo año de 1854, un brote en Barcelona, provocó la decisión de demoler las murallas medievales y finalmente adoptar el plan del ensanche de Ildefonso Cerdá, un ingeniero y urbanista vinculado a las corrientes higienistas del momento.

Las primeras leyes urbanísticas fueron sanitarias. El propio nacimiento del urbanismo está vinculado a la necesidad de controlar las enfermedades infecciosas que asolaban a la población durante la Revolución Industrial en el siglo XIX.

El saneamiento, uno de los pilares de la higiene pública fue motor de muchos planes de reforma y renovación urbana en esos años. La ciudad se convirtió entonces en un tema central de debate y surgieron innumerables propuestas de cómo afrontar el cambio de época y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

HACIA UN NUEVO MODELO

La segunda mitad del siglo XIX y los primeros del XX fueron prolíficos en nuevos modelos urbanos y en formulaciones alternativas y críticas a la organización espacial, social y de producción económica de la Revolución Industrial.

Desde ‘la vuelta al campo’ de Charles Fourier, un socialista utópico padre del cooperativismo, crítico del capitalismo, de la industrialización y de la civilización urbana, hasta las ‘ciudades integradas a la naturaleza’ del inglés Ebenezer Howard, pasando por la ‘ciudad integral’ de I. Cerdá o la ‘ciudad lineal’ de Arturo Soria, que él sintetizaba como “a cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín”, una alternativa para descongestionar las ciudades-núcleo tradicionales y recuperar un urbe basada en la dignidad del individuo y el contacto con la naturaleza.

Llaman la atención las similitudes con muchas de las actuales propuestas urbanas y las tendencias que hoy emergen ante un nuevo cambio de época.

Fourier podría ser considerado un precursor de muchas de las tendencias que emergen en las últimas dos décadas en el mundo: anticipa el socialismo libertario, es un feroz crítico de la moral cristiana, burguesa y patriarcal, defiende la situación de las mujeres que consideraba un indicador del nivel de civilización de la sociedad (se le adjudica la expansión del término ‘feminismo’ usado hasta entonces como un vocablo médico), propone la creación de núcleos rurales de no más de 1.600 personas, organizados como unidades de producción y consumo, bajo un cooperativismo integral y autosuficiente, etc.

Por su parte, Howard proponía sustituir las ciudades industriales por unos nucleamientos mucho más pequeños, rodeados de tierras agrícolas, diseñados para congeniar una vida saludable con el trabajo, integrando la ciudad con el campo.

Su crecimiento debía ser controlado, donde el cinturón vegetal y las zonas de producción agrícola debían triplicar la superficie urbana y en las que la propiedad debía ser pública o de posesión comunitaria a fin de eliminar la especulación inmobiliaria.

En el reciente proyecto Woven de Toyota, muchos de esos ejes conceptuales están presentes (Ver Más Azul n° 10, julio 2020) como también lo están en diversas propuestas innovadoras de los últimos años, sobre las ciudades del futuro.

PERSPECTIVA URBANA Y SALUD

Para Naciones Unidas, enfrentamos un cambio profundo que obliga a repensar las ciudades. En 2050, un 68% de la población mundial será urbana y buena parte de ella, vivirá en megaciudades que, en muchos casos, todavía no existen. El mayor incremento de la población provendrá principalmente de África (Ver Más Azul n° 8, mayo 20, “Las megaciudades del futuro serán africanas”).

En ese contexto, “el cambio climático –asegura la ONU– supone un nuevo desafío para el urbanismo”. El crecimiento explosivo de las ciudades no solo amenaza la sostenibilidad sino también la calidad de vida de las personas y su salud.

La pandemia de Covid-19 ha despertado innumerables interrogantes sobre el actual modelo urbano y el uso y funcionamiento de nuestras ciudades. La alta densidad y concentración, los sistemas de movilidad utilizados, la desvinculación de la mayoría de las grandes urbes con la naturaleza y la preponderancia de los coches frente a los ciudadanos en el modelo imperante, plantean su rol en la rápida propagación de enfermedades contagiosas y en comportamientos sociales insalubres.

El virus provocó en la mayor parte del mundo un severo aislamiento que puso en evidencia innumerables problemas de nuestras ciudades. Desde el abastecimiento alimentario y las deficiencias de los sistemas sanitarios, hasta la situación de fragilidad de los sectores más vulnerables.

Ciudades ricas fueron escenario de desempleados que dependían de la ayuda solidaria para acceder a la comida. O niños pobres en situación escolar en muchos países en vías de desarrollo, incapacitados de continuar con su formación por carecer del espacio habitacional o las herramientas tecnológicas para recibir capacitación on line, por lo que el aislamiento redundó directamente en un agravamiento de la brecha educativa, ya de por sí profunda.

Algo parecido ocurrió con los adultos mayores en la mayoría de los países que, en un alto porcentaje, viven solos, en ciudades que los invisibilizan, carentes de servicios de atención y cuidados, con bajo acceso a recursos tecnológicos como internet, y por tanto, con dificultades para el contacto familiar y combatir su aislamiento.

Aunque a nivel global aún estemos inmersos en la evolución de la pandemia, es imperioso reflexionar no solo acerca de la adaptabilidad/resiliencia de nuestras ciudades para enfrentar nuevas emergencias, sino del rumbo hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para una transformación sostenible y saludable.

CIUDADES QUE ENFERMAN

Aún teniendo en cuenta las enormes diferencias existentes entre las ciudades más importantes del mundo desarrollado frente a las principales urbes del subdesarrollo, lo cierto es que algunos problemas son comunes e incluso, en muchas ciudades algunas tendencias empiezan a cruzarse.

1. El coche, un vehículo del pasado.

La mayoría de nuestras ciudades han sido hechas o se han adaptado en función de los coches y no de sus habitantes. El resultado: lugares altamente contaminados y tóxicos. La OMS señala a los combustibles fósiles como causa directa de cáncer y enfermedades respiratorias severas. Además diariamente incorporamos partículas de neumáticos en nuestro organismo y millones de ellas recorren alcantarillas y ríos para terminar contaminando el mar.

Y para colmo, la mayor parte del tiempo, esos mismos coches no son utilizados. La dureza de los números que emanan de la actividad automotriz en las ciudades más pobladas, son contundentes para demostrar su vetustez e insostenibilidad como medio de transporte.

La velocidad que desarrollan los autos en las grandes urbes promedia apenas los 15 kms. por hora. El 95% del tiempo, los automóviles permanecen estacionados, sin usarse (EEUU 95%; Reino Unido, 96,5%; España, 97% y Corea del Sur, 92,3%). En el año, sólo lo usamos unas 260 horas en promedio. De 45 % a 64 % de los coches que circulan son conductores buscando estacionar (16 minutos diarios por conductor se pierden en esa actividad). Cerca del 80% de la trama vial de las ciudades está dedicada al automóvil.

El coche es una herramienta del pasado. Podemos negarnos a verlo. Pero los datos muestran la irracionalidad del sistema. A ello hay que agregar los problemas conexos de salud: aire contaminado, sedentarismo, problemas tempranos de pérdida de movilidad física; y los costos privados y públicos que insume esta forma de transportarnos.

Queramos o no, será necesario buscar alternativa al coche en la ciudad. Como señala Marc Vidal el ‘peak car’, el punto en el que la demanda de automóviles comience a disminuir, está próximo: “el declive del coche privado ya ha empezado de manera irremediable pues en el futuro inmediato prescindiremos de los vehículos particulares cada vez más… empezará con los diesel debido a las regulaciones que se están imponiendo, seguirá con los gasolina y afectará también a los eléctricos. No es un tema de con qué motor se propulsan, es un tema de cultura y movilidad”.

La revolución tecnológica contribuye a volver obsoletos algunos viajes por trabajo y el automóvil como símbolo de estatus es de una vejez apolillada. Hay un cambio cultural, sobre todo en los más jóvenes, que hace incomprensible ‘trasladarse físicamente’ cuando las herramientas tecnológicas permiten hacerlo al instante y con la misma eficiencia. El coche era maravilloso para reemplazar al carro de caballos.

2. Un Ministerio de la Soledad

En las últimas décadas, el aislamiento de los individuos en los núcleos urbanos se ha convertido en una verdadera una pandemia, mucho antes del Covid-19.

La soledad, la falta de interacción social y la carencia de afectos se convierten en fuente de graves trastornos y constituyen un serio problema de salud pública. Así lo entendió el Reino Unido que, bajo el gobierno de Theresa May, creó un Ministerio de la Soledad en enero de 2018.

Algunos viralizaron entonces las imágenes del famoso Mr. Bean celebrando su cumpleaños, en su solitario cuartucho londinense en compañía de su osito de peluche y ambos ataviados con un gorro de papel. Un símbolo perfecto de lo que sucede en todo el Planeta cada vez con más frecuencia.

Es que nuestras ciudades, en su actual diseño, favorecen ese aislamiento y dificultan la interacción social. Según estimaciones del gobierno británico, la soledad ya afecta al 10% de su población y un estudio de la Universidad de California, señala que el 20% de los ciudadanos de clase media, entre 18 a 50 años, en EEUU padece de soledad persistente.

Se trata de un fenómeno urbano que excede el segmento de los adultos mayores donde se agudiza. Pero que implica también a los jóvenes. En estudiantes universitarios el porcentaje se eleva al 25% y es aún mayor en los refugiados y migrantes. Es el germen de diversos problemas de salud que han provocado la creación del ministerio británico.

Es sabido que el aislamiento social incrementa los problemas de obesidad, los riesgos de infartos y de depresiones agudas. La carencia afectiva acarrea disminución de oxitocina, una hormona que se libera en contacto con los afectos y cuya reducción puede acelerar el envejecimiento, generar pesimismo, provocar conductas agresivas, adicciones y suicidios.

Alguien podría argumentar que vivimos la era de la mayor comunicación. Que hemos logrado –como diría Frances Cairncross– “la muerte de la distancia”. Para otros, en cambio, es precisamente este fenómeno de la hiperconectividad el que nos aísla.

Pero quizás haya que profundizar la reflexión. Las ciudades en las que vivimos responden a un modelo económico sobre el que se han desarrollado. Las ciudades ocupan el 3 % de la superficie del planeta. Son responsables del 70 % de las emisiones de dióxido de carbono; del 67 % del consumo energético global; del 75% del consumo de recursos naturales; genera el 80% del dinero, el 90% de las actividades de innovación y más del 50% de todos los residuos.

Es la forma de producir y de consumir de ese modelo el que no nos deja tiempo para la vida afectiva. Basta con observar la cultura estadounidense de trabajo, donde la gente siente que si se atreve a pedir días libres será estigmatizada como perezosa o desleal. Y es el único país desarrollado donde no existe un tiempo anual de descanso remunerado.

El orden de prioridades ha sido invertido. Debíamos ser personas, luego ciudadanos y por último, trabajadores. Pero el sistema económico imperante impone un ritmo frenético de trabajo, que ocupa casi todo nuestro tiempo. Nos quiere como trabajadores. Como ciudadanos, apenas una vez cada cuatro o seis años y sin ninguna exigencia. Y el desarrollo personal es de nuestra incumbencia individual en el tiempo que nos quede libre. Y ese tiempo casi no existe.

A lo largo de la historia, la ciudad ha sido la reproducción a gran escala de la vida familiar, expresión de nuestra vocación comunitaria. “El hombre es un ser social por naturaleza”, enseñaba Aristóteles. Necesita a los otros para sobrevivir.

La vida solitaria en un piso, es una realidad triste y reciente. La conformación de la ciudad industrial ha facilitado nuestro aislamiento con espacios muy reducidos de interacción social. Quizás las redes han sido parte de nuestra lucha por no ser aislados definitivamente.

Pero el modelo no solo nos impone una forma de producir sino también de consumir. El formato de “usar y tirar” se reproduce en las redes (Tinder, por ejemplo), lo mismo que el formato “for sale” (OnlyFans), donde alguien es producto y no persona.

3. El techo, un negocio

La mercantilización de todo es otro de los factores que ha arrastrado a nuestras ciudades a hacerlas cada vez menos amigables y más insalubres. Fenómenos como la gentrificación y la construcción de vivienda barata han sido el resultado de un proceso urbanístico basado en la especulación inmobiliaria.

Detrás de la construcción de gigantescas edificaciones de cientos de pisos en los centros urbanos o de viviendas baratas alejadas del centro de la ciudad, se oculta la misma enfermedad: multiplicar el valor de un trozo de suelo para especular con él.

El urbanismo dejó de tener como centro de su reflexión la vida de sus habitantes, para plantear la ciudad a partir del desarrollo de viviendas (caras o accesibles). La ciudad de deshumanizó. Las relaciones personales, el barrio, los afectos, quedaron a merced del precio del metro cuadrado. Es la ciudad como espacio de ventas, donde la edificación es tan solo un bien de inversión.

La mejora de los centros urbanos (o gentrificación) fue en la misma dirección, en tanto estaba atado a la misma especulación inmobiliaria. La reconstrucción o recuperación significó el encarecimiento inmediato de las zonas reacondicionadas y el desplazamiento de los vecinos que no podían afrontar los nuevos costos.

La ciudad pensada como albergue o dormitorio es el origen de la pandemia de soledad que compromete a las urbes de todo el mundo. La diversidad social, la interacción entre grupos distintos, la multiplicidad de actividades, es lo que otorga a través del tiempo una identidad a las ciudades.

Una ciudad-motel de carretera no es una ciudad: es un lugar para dormir.

Hay quienes valorizan como espacio de interacción las zonas de terrazas o de centros comerciales como lugares de paseo y de encuentro. Pareciera una visión corta y sesgada. Puede ser que eso ocurra en sociedades de alto desarrollo y en áreas más o menos homogéneas en términos sociales. Pero basta con recorrer esas zonas en las urbes del subdesarrollo para saber que existen verdaderas “zonas restringidas” a determinados segmentos de la población.

Y aunque en menor medida, también sucede en las ciudades más ricas del Planeta. En Los Ángeles, Nueva York o París se verifica el fenómeno de gente viviendo en verdaderas ‘tolderías’ en la calle y que, cuando vagan por la ciudad, pueden enfrentar problemas policiales.

La parte de la población que ha sido remitida a las periferias más baratas, padece atascos y pérdida de tiempo para llegar a sus trabajos. La ciudad pierde diversidad, deja de ser un lugar para vivir de manera integrada y sus centros urbanos –alguna vez el corazón de su identidad– se convierten en una especie de maqueta arquitectónica para turistas.

Esa ciudad es la que provoca desasosiego, frustración y en definitiva, soledad.

Se hace necesario concebir una nueva ciudad, integrada a la naturaleza, con un consumo energético y movilidad sostenible, donde los espacios faciliten la interacción de la gente y el desarrollo de vínculos. Con núcleos que estimulen el ‘usar’ la ciudad y relacionarse. Y que permita articular nuevos espacios de convivencia intergeneracional.